(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico)

La balbuzie è un disordine della parola in cui la fluidità è interrotta da ripetizioni involontarie e prolungamenti di suoni, sillabe, parole o frasi, e da involontarie pause o blocchi per i quali la persona che balbetta non riesce a produrre suoni. La locuzione utilizzata per questi impedimenti della parola è “disfluenze verbali”. Il termine “balbuzie” (dal latino bàlbus, da cui balbùties, voce nata per armonia imitativa[1]) è più comunemente associato alle ripetizioni involontarie di suoni, ma comprende anche esitazione o pause prima di parlare, denominate blocchi, e il prolungamento di certi suoni, in genere vocali e semi-vocali. La parola “balbuzie”, volgarmente usata, copre un ampio spettro di gravità: può comprendere individui con difficoltà appena percettibili, per cui il disordine è più che altro estetico, così come soggetti con una sintomatologia estremamente grave, per cui il problema può effettivamente impedire la maggior parte della comunicazione verbale. L’impatto della balbuzie sullo stato emozionale e funzionale della persona può essere serio. Molte di queste conseguenze passano inosservate agli ascoltatori, e possono includere paura di dover pronunciare specifiche vocali o consonanti, paura di essere colti dalla balbuzie in situazioni sociali, isolamento auto-imposto, ansia, stress, vergogna, o una sensazione di “perdita di controllo” durante il discorso.

La balbuzie non è generalmente un problema di produzione fisica dei suoni delle parole o di trasformazione dei pensieri in parole. Nonostante una diffusa credenza popolare[2], la balbuzie non riguarda e non ha riflessi sull’intelligenza. Al di fuori della loro difficoltà di parola, le persone che balbettano sono assolutamente ‘normali’ nel senso clinico del termine. Ansia, scarsa autostima, nervosismo e stress non causano quindi di per sé la balbuzie, sebbene siano molto spesso le conseguenze del vivere con una disabilità grandemente stigmatizzata e sono tutti fattori che, a loro volta, aggravano il problema.

Questo disordine è anche variabile: in certe situazioni, tipica quella di parlare al telefono, la balbuzie può essere più o meno severa, dipendendo dal livello di ansia collegato con quella attività. Allo stesso modo l’esatta eziologia della balbuzie è sconosciuta, sebbene si ritenga che abbia origini sia genetiche che neurofisiologiche. Pur essendo disponibili molti trattamenti e terapie che possono aiutare le persone che balbettano a migliorare la propria fluenza, al momento non esiste sostanzialmente una cura univoca per questo disordine (v. Par. Trattamento).

Classificazione

La “balbuzie evolutiva” è la balbuzie che ha inizio quando un bambino sta imparando a parlare e trova il suo sviluppo quando il bambino arriva nell’età adulta. Altri disturbi della parola con sintomi somiglianti alla balbuzie sono il cluttering, la parola del parkinsoniano, il tremore essenziale, la disfonia spasmodica, il mutismo selettivo e l’ansia sociale.

Caratteristiche

Comportamenti primari

I comportamenti primari della balbuzie sono i segni palesi e osservabili dell’interruzione del flusso della parola e includono ripetizioni di suoni, sillabe, parole o frasi, blocchi silenziosi o prolungamento dei suoni. Questi differiscono dalle disfluenze comuni a tutte le persone per il fatto che la disfluenza dei balbuzienti può durare più a lungo, è più frequente ed è associata a sforzo e tensione. La disfluenza tipica della balbuzie varia anche nella qualità: le normali disfluenze tendono a essere ripetizioni di parole, frasi o parti di frasi, mentre la balbuzie si caratterizza per i prolungamenti, i blocchi e le ripetizioni di parti di parole.

- Le ripetizioni si verificano quando un elemento del discorso, come un suono, una sillaba, una parola, o una frase è ripetuta e sono tipiche nei bambini che stanno incominciando a balbettare. Per esempio, “do-do-domani”.

- I prolungamenti che sono gli innaturali allungamenti di suoni, per esempio, “mmmmmerenda”. Anche i prolungamenti sono comuni nei bambini che incominciano a balbettare.

- I blocchi sono inappropriate cessazioni di suoni e del flusso dell’aria, spesso associati con il blocco della lingua, delle labbra e/o della piega vocale (corda vocale falsa). I blocchi spesso si sviluppano più tardi, e possono essere associati a tensione muscolare e sforzo.

Comportamenti secondari

I comportamenti secondari della balbuzie non sono legati alla produzione della parola e sono invece comportamenti appresi e collegati ai comportamenti primari.

I comportamenti secondari includono gli atteggiamenti di fuga, in cui il balbuziente prova a interrompere un momento di balbuzie. Esempi possono essere movimenti fisici come l’improvvisa fuga dal contatto con gli occhi dell’interlocutore, il battito degli occhi, il picchiettio con le mani, i cosiddetti “starter” ovvero suoni o parole interposte, come “uhm”, “ah”, “cioè”, “tipo”. In molti casi questi stratagemmi funzionano in un primo tempo e, essendone rinforzati, diventando un’abitudine che è successivamente difficile da correggere.

I comportamenti secondari sono anche da riferirsi all’uso di strategie di astensione nei confronti della pronuncia di specifiche parole o dell’incontro di persone o di situazioni che il soggetto che balbetta ritiene pericolose. Alcuni balbuzienti ricorrono con successo ad un estensivo evitamento di persone e situazioni per conservare la fluenza e possono evidenziare solo lievi o addirittura nessun comportamento primario. Questi balbuzienti nascosti possono avere alti livelli di ansia, e una paura estrema anche della più lieve disfluenza.

Variabilità

La severità della balbuzie è spesso incostante anche per i balbuzienti più gravi. In genere i balbuzienti riferiscono un estremo aumento della fluenza quando parlano all’unisono con altre persone, imitano il parlare di altri, sussurrano, cantano, o recitano e quando parlano agli animali, ai bambini piccoli, o da soli. Altre situazioni, come il parlare in pubblico e parlare al telefono, sono spesso molto temute dai balbuzienti, ed è riferito un aumento della balbuzie.

Sentimenti e atteggiamenti

La balbuzie può avere un significativo impatto cognitivo e affettivo negativo nei balbuzienti. In una famosa analogia, Joseph Sheehan, un importante ricercatore nel campo della balbuzie, ha paragonato la balbuzie a un iceberg, con gli aspetti evidenti della balbuzie posizionati sopra il livello dell’acqua e la più larga massa di emozioni negative non visibili sotto il livello dell’acqua. I sentimenti di imbarazzo, vergogna, frustrazione, paura, rabbia e senso di colpa sono frequenti nei balbuzienti, e possono accrescere la tensione e lo sforzo, portando ad un aumento del disturbo. Con il tempo, la continua esposizione a esperienze negative nell’ambito della comunicazione verbale possono cristallizzare una cattiva concezione e immagine di sé. Un balbuziente può proiettare la propria visione negativa di sé negli altri, credendo che gli altri pensino che egli sia stupido e nervoso. Questi sentimenti e atteggiamenti negativi possono richiedere una maggiore attenzione rispetto ad un programma di trattamento.

Sottotipi

Evolutiva

La balbuzie è un tipico disordine evolutivo che comincia nella prima infanzia e continua nell’età adulta per almeno il 20% dei bambini che ne sono affetti. Il primo manifestarsi della balbuzie è, in media, intorno ai 30 mesi.Sebbene esista una certa variabilità, i primi segni della balbuzie consistono nella ripetizione di sillabe o parole, mentre i comportamenti secondari come tensione, astensioni da situazioni o atteggiamenti di fuga sono in genere inizialmente assenti. La maggior parte dei bambini sono inconsapevoli delle interruzioni che incorrono nei loro discorsi. In una prima fase, la disfluenza può essere occasionale, e periodi di balbuzie sono seguiti da periodi di relativa fluenza. Sebbene la percentuale di recupero sia molto alta, con il tempo un giovane balbuziente può passare da ripetizioni morbide e rilassate ad una balbuzie accompagnata da tensione e sforzo, inclusi blocchi e prolungamenti. Taluni ritengono che la reazione dei genitori possa influire sullo sviluppo di una balbuzie cronica. Le raccomandazione a parlare lentamente, a respirare, a ripetere, eccetera possono accrescere l’ansia e la paura del bambino, portando verso maggiori difficoltà della parola e, nel “ciclo della balbuzie”, verso maggiori paura, ansia e aspettative di balbettare. Con il tempo possono sopraggiungere i comportamenti secondari come il battito degli occhi, i movimenti delle labbra, così come la paura e l’evitamento di suoni, parole, persone o situazioni in cui si parla. Alla fine, molti diventano pienamente coscienti del proprio disturbo e cominciano a identificarsi come “balbuzienti”. Con questo può comparire una più profonda frustrazione, l’imbarazzo e la vergogna. Altre volte, più raramente, il modello di sviluppo della balbuzie che è stato descritto include l’improvvisa impossibilità per il bambino di parlare, sebbene provi a farlo. Il bambino in genere si blocca in silenzio in corrispondenza del primo suono della frase, e manifesta elevati livelli di consapevolezza e frustrazione. Un altro modello di sviluppo si manifesta con improvvisi e frequenti ripetizioni di frasi e parole, senza l’insorgenza di comportamenti secondari.

Acquisita

In rari casi, la balbuzie può essere acquisita in età adulta quale risultato di eventi neurologici come una ferita alla testa, un tumore, un ictus o abuso/cattivo uso di droghe. La balbuzie in questo caso ha caratteristiche differenti dalla balbuzie che insorge nel bambino: in particolare tende a essere limitata a ripetizione di parti di parole o suoni, ed è associata ad una quasi totale mancanza di ansia e comportamenti secondari. Tecniche come il “feedback acustico alterato” (vedi sotto) che possono facilitare la fluenza nella balbuzie quale disordine evolutivo, non sono efficaci con la balbuzie acquisita.[13][14][21]

La balbuzie psicogena può anche intervenire in seguito ad una esperienza traumatica come un lutto, l’interruzione di una relazione o come reazione psicologica a un trauma fisico. I suoi sintomi tendono a essere omogenei: la balbuzie compare all’improvviso ed è associata ad un evento significativo, è costante e non influenzata dalle diverse situazioni, ed è accompagnata da poca consapevolezza o preoccupazione da parte di chi la manifesta.

Cause della balbuzie evolutiva

Ad oggi, non esistono cause singole ed esclusive della balbuzie evolutiva. Una varietà di ipotesi e teorie suggeriscono una molteplicità di fattori che contribuiscono all’insorgere della balbuzie. Tra queste c’è la forte evidenza che la balbuzie abbia una base genetica. I bambini che hanno parenti di primo grado che balbettano hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare la balbuzie. Comunque, studi sulle adozioni e sui gemelli suggeriscono che i fattori genetici interagiscono con i fattori ambientali per l’instaurarsi della balbuzie, e una percentuale dal quaranta al settanta per cento dei balbuzienti non hanno una storia familiare del disordine. È anche evidente che la balbuzie è più comune in bambini che hanno anche altre concomitanti difficoltà del linguaggio, dell’apprendimento o motorie. L’ipotesi genetica circa la causa della balbuzie tuttavia non può reggere il fatto evidente che il balbuziente quando è solo, nel chiuso della sua stanza, non sottoposto a giudizio esterno, parla correttamente senza nessuna difficoltà di linguaggio. Questa variabilità della sua condizione spinge invece a pensare che l’elemento relazionale abbia una base maggiore.

In alcuni balbuzienti, i fattori congeniti possono avere un ruolo importante. Questi includono un trauma fisico alla nascita o in prossimità della nascita, compreso un danno cerebrale, un ritardo mentale, o situazioni stressanti, come la nascita di un fratello, trasferimenti, o un’improvvisa crescita delle abilità linguistiche.

Ci sono chiare evidenze empiriche di differenze strutturali e funzionali nel cervello dei balbuzienti. La ricerca è complicata dalla possibilità che queste differenze possono essere la conseguenza della balbuzie piuttosto che la causa, anche se recenti ricerche su bambini più grandi confermano l’esistenza di differenze strutturali, rinforzando l’argomento secondo il quale almeno alcune di queste differenze non sono conseguenza della balbuzie.

Anche deficit nei processi uditivi sono stati proposti come causa della balbuzie. La balbuzie è meno presente nei sordi e nei soggetti con problemi di udito e la fluenza può migliorare alterando il feedback acustico, per esempio mascherandolo, con il feedback acustico ritardato, o con il feedback a frequenza alterata. Ci sono inoltre alcune evidenze per cui l’organizzazione funzionale della corteccia uditiva può essere differente nei balbuzienti.

Ci sono evidenze di differenze nell’elaborazione linguistica tra balbuzienti e non balbuzienti. Scanning del cervello di balbuzienti adulti hanno rivelato un incremento nell’attivazione dell’emisfero destro, che è associato alle emozioni, rispetto all’emisfero sinistro, che è associato al parlare. Inoltre, è stata osservata una riduzione nell’attivazione della corteccia uditiva sinistra.

Il “modello delle capacità e delle richieste” è stato elaborato per rispondere all’eterogeneità del disordine. Secondo questo approccio, la capacità linguistica varia in relazione alla capacità dell’individuo di parlare in modo fluente e alla richiesta posta all’individuo dalla situazione. La capacità di una parlata fluente può essere influenzata da una predisposizione al disordine, da un deficit nel processo uditivo o di produzione delle parole, e da fattori cognitivi e affettivi. La richiesta o aspettativa può essere accresciuta da fattori interni come scarsa confidenza, scarsa autostima o inadeguate capacità di linguaggio, o da fattori esterni come la pressione sociale, la pressione del tempo, situazione stressanti legate al parlare, insistenze per una perfetta fluenza e simili. Nei balbuzienti, la gravità del disordine aumenta quando l’aspettativa sulla capacità di parlare della persona eccede la capacità di fronteggiare queste pressioni.

Trattamento

Terapie volte alla fluenza

Le terapie volte alla fluenza insegnano al balbuziente a parlare fluentemente controllando il respiro, la fonazione e l’articolazione (labbra, mandibola e lingua). Sono basate sulle tecniche di condizionamento del comportamento.

I balbuzienti sono addestrati a ridurre la velocità della loro parlata allungando le vocali e le consonanti, e usando altre tecniche di fluenza come il flusso d’aria continuo e un modo di parlare “morbido”. Il risultato è una parlata lenta e monotona che è però utilizzata solo durante il periodo di addestramento. Dopo che il balbuziente impara a dominare la capacità di parlare fluentemente, la velocità e l’intonazione aumentano gradualmente. Questo modo di parlare più normale è quindi trasferito nella vita di ogni giorno, anche se la scarsità di naturalezza nel parlare alla fine del trattamento rimane una frequente criticità. Queste terapie volte alla fluenza sono spesso insegnate in programmi terapeutici di gruppo, che durano dalle due alle tre settimane, anche se recentemente il ‘Camperdown Program’ di durata più breve si è rivelato efficace.

Terapie di modifica della balbuzie

L’obiettivo delle terapie di modifica della balbuzie non è quello di eliminare la disfluenza bensì quello di modificarla, in modo tale che l’atto del balbettare risulti più facile e meno faticoso. La base logica è la seguente: siccome la paura e l’ansia provocano il peggioramento della balbuzie, allora, se si balbettasse con più disinvoltura, con meno apprensione e con minor astensione dalle situazioni, la disfluenza diminuirebbe. L’approccio più largamente conosciuto è stato pubblicato nel 1973 da Charles Van Riper, approccio conosciuto anche come terapia di modifica del blocco.

Come previsto da Van Riper, la terapia di modifica della balbuzie prevede quattro fasi:

- Nella prima fase, chiamata identificazione, il balbuziente con l’aiuto di un professionista identifica i comportamenti principali e secondari, i sentimenti e gli atteggiamenti che caratterizzano il proprio disturbo.

- Nella seconda fase, chiamata desensibilizzazione, il disfluente lavora per ridurre paura ed ansia attraverso la diminuzione dei comportamenti tipici del balbuziente, affrontando i suoni difficili da pronunciare, le parole, le situazioni “a rischio” e balbettando volontariamente (“balbuzie volontaria”).

- Nella terza fase, chiamata modificazione, il balbuziente imparare a “balbettare con disinvoltura”. Ciò può essere fatto per mezzo di: “cancellazioni” (fermandosi ai blocchi, facendo piccole pause e dicendo la parola di nuovo), “uscite” dai blocchi a favore della parlata fluente, “azioni preparatorie” prevedendo le parole nelle quali si potrebbe balbettare e utilizzando su di esse la “balbuzie disinvolta”.

- Nella quarta fase, chiamata stabilizzazione, il balbuziente prepara esercizi di prova, predispone le “azioni preparatorie” e le uscite automatiche dai blocchi e infine abbandona la propria convinzione di essere una persona che balbetta, considerando sé stesso un individuo che parla fluentemente nella maggior parte del tempo ma che occasionalmente balbetta moderatamente.

Dispositivi elettronici per la fluenza

I feedback acustici alterati, attraverso i quali il balbuziente può ascoltare la proprie voce in maniera differente dal solito, sono stati utilizzati per oltre 50 anni nel trattamento della balbuzie. L’effetto dei feedback acustici alterati può essere riprodotto parlando in coro con un’altra persona, procurando “coperture” alla voce del disfluente mentre parla (mascheramento), ritardando leggermente la voce del balbuziente (feedback acustici ritardati) e/o modificando la frequenza dei feedback (feedback con frequenza alterata). Gli studi su tali tecniche hanno evidenziato risultati eterogenei; alcuni balbuzienti infatti hanno mostrato riduzioni sostanziali del disturbo, mentre altri hanno ottenuti soltanto piccoli miglioramenti o addirittura nessun giovamento. In una recensione del 2006 sull’efficacia dei trattamenti per la balbuzie, è risultato che nessuno degli studi sui feedback acustici alterati rispettava i criteri di qualità sperimentale, come ad esempio la presenza di gruppi di controllo.

Farmaci anti-balbuzie

L’efficacia degli agenti farmacologici, come benzodiazepini, farmaci anti-convulsioni, antidepressivi, antipsicotici, anti-ipertensivi e antagonisti della dopamina, nel trattamento della balbuzie, è stata sperimentata su adulti e bambini attraverso alcune ricerche. Una esauriente recensione del 2006 sull’argomento concludeva che pochi studi clinici erano metodologicamente solidi. Tra questi, solo uno, non senza difetti, mostrava una riduzione nella frequenza dei blocchi fino a meno del 5% delle parole pronunciate. Inoltre sono stati notati effetti collaterali potenzialmente gravi legati all’uso dei trattamenti farmacologici. Si segnala l’esistenza di un nuovo farmaco studiato particolarmente per la balbuzie, chiamato pagoclone (un ansiolitico, agonista del GABA).

Gruppi di supporto e movimento di auto-aiuto

Insieme agli esistenti trattamenti comportamentali, protesici e farmaceutici che forniscono un limitato sollievo dai sintomi palesi della balbuzie, i gruppi di supporto e il movimento dell’auto-aiuto continuano a riscuotere popolarità e sostegno sia da parte dei professionisti che si occupano di balbuzie che da parte dei balbuzienti. Uno tra i punti fermi che è alla base del movimento di auto-aiuto è che, siccome la cura non esiste, la qualità della vita del disfluente può essere migliorata attraverso una piena accettazione di sé stessi e della propria balbuzie.

Prognosi

Tra i bambini in età prescolare, la prognosi per quanto concerne la guarigione è buona. Sulla base delle ricerche, circa il 65% dei balbuzienti in età prescolare recupera la fluenza spontaneamente nei primi due anni in cui il disturbo si è manifestato, e circa il 74% riacquista la fluenza della parola entro i primi anni dell’adolescenza. In particolare le bambine evidenziano dei migliori recuperi. Per gli altri bambini gli interventi tempestivi sono efficaci per recuperare la normale fluenza verbale.

Quando invece la balbuzie diventa radicata e il bambino sviluppa i comportamenti secondari, la prognosi è più prudente, e soltanto il 18% dei balbuzienti guarisce spontaneamente entro cinque anni dalla manifestazione del disturbo. Comunque, attraverso i trattamenti, è possibile eliminare quasi completamente il disturbo, lasciando solo piccole tracce della balbuzie nel bambino.

Per quanto riguarda i balbuzienti adulti, non esiste una cura, anche se essi possono ottenere un recupero parziale della fluenza attraverso alcune terapie. Alcuni balbuzienti spesso imparano a balbettare di meno e ad essere meno colpiti dal disturbo nella sfera emotiva, sebbene altri non mostrino miglioramenti a seguito delle terapie.

Epidemiologia

Il tasso statistico di prevalenza o la proporzione di individui che potrebbero balbettare nella propria vita, è di circa il 5%, e in generale i maschi sono colpiti dalla balbuzie da due a cinque volte di più rispetto alle femmine.Nella maggior parte dei casi la disfluenza si manifesta in età prescolare e, secondo alcuni studi, il 2,5% dei bambini al di sotto dei 5 anni di età balbetta. Il rapporto tra balbuzienti di sesso maschile e femminile diventa sempre maggiore con l’aumento dell’età dei bambini: nell’età prescolare, i maschi balbuzienti sono il doppio delle femmine o poco meno; il rapporto diventa tre a uno per quanto riguarda i bambini di prima elementare, fino a crescere fino a cinque a uno nei bambini di quinta elementare, a causa del più alto tasso di guarigione delle femmine. Considerata l’alta percentuale (circa 65-75%) di recuperi della fluenza in età prescolare, il tasso statistico di prevalenza è generalmente considerato pari a circa l’1%.

La balbuzie si manifesta in tutte le culture e razze e in percentuali similari. Uno studio statunitense ha evidenziato che non ci sono differenze razziali o etniche nell’incidenza della balbuzie nei bambini in età prescolare. Sintetizzando gli studi più importanti, E. Cooper e C. Cooper concludono: “Sulla base dei dati a oggi disponibili, si nota che la prevalenza statistica dei disturbi della fluenza varia tra le diverse culture mondiali e c’è qualche indicazione secondo cui il tasso di prevalenza dei disturbi classificati come balbuzie, è più alto tra i neri rispetto ai bianchi e agli asiatici” (E. Copper e C. Cooper, 1993:197) (Cooper & Cooper, 1993:197)

Storia e aspetti culturali

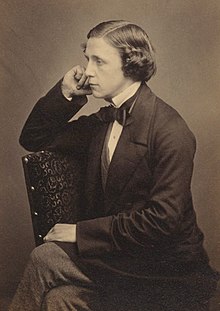

Lewis Carroll, il famoso autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, era affetto da balbuzie

Da secoli il fenomeno balbuzie si distingue considerevolmente nella società in generale. A causa dei suoni inusuali emessi dai balbuzienti, ma anche dei comportamenti e degli atteggiamenti che vi sono associati, la balbuzie è stata oggetto di interesse scientifico, curiosità, discriminazione e ridicolizzazione. La balbuzie è stata, e in linea di massima ancora è, un enigma con una lunga storia di interesse e speculazioni sulla sua causa e sulle possibili cure. Di balbuzienti si possono trovare tracce nella storia come il caso di Demostene, che provò a controllare la sua disfluenza parlando con dei sassolini nella bocca. Il Talmud interpreta alcuni passaggi della Bibbia indicativi del fatto che anche Mosè era un balbuziente: la sua balbuzie era stata causata da un carbone ardente posto nella sua bocca che aveva reso “lenta ed esitante la sua parola” (Libro dell’Esodo 4, 10)

Le teorie umorali di Galen ebbero grande influenza in Europa durante il Medioevo e anche oltre. In questa teoria la balbuzie era attribuita a squilibri nei quattro umori corporei: la bile gialla, il sangue, la bile nera, e la flemma. Geronimo Mercuriali, scrittore del sedicesimo secolo, propose dei metodi per correggere questo squilibrio come una cambio di dieta, la riduzione nell’attività sessuale (solo per gli uomini) e le purghe. Credendo che la paura aggravasse la balbuzie, egli suggerì tecniche per superarla. La manipolazione umorale continuò a essere il trattamento dominante della balbuzie fino al diciottesimo secolo. In parte a causa di una percepita scarsa intelligenza dovuta alla sua balbuzie, l’uomo che diventò l’Imperatore Romano Claudio fu inizialmente nascosto in società e escluso dagli uffici pubblici.

Nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, in Europa erano raccomandati interventi chirurgici contro la balbuzie compresi il taglio della lingua con le forbici, la rimozione di una zeppa triangolare posta nella parte posteriore della lingua, il taglio di nervi, e dei muscoli del collo e delle labbra. Altri raccomandavano di accorciare l’ugola o di rimuovere le tonsille. Tutti questi interventi furono abbandonati a causa del forte rischio di andare incontro a emorragie mortali e per il loro palese fallimento nel curare la balbuzie. Meno drasticamente, Jean Marc Gaspard Itard posizionò una piccola placca biforcuta d’oro sotto la lingua per sostenere la “debolezza” dei muscoli.

Notker Balbulus, in un manoscritto medievale.

Il patologista italiano Giovanni Morgagni attribuì la balbuzie a una deviazione dell’osso ioide, una conclusione a cui arrivò per via autoptica. Il benedettino Notker I di San Gallo (ca. 840-912), soprannominato Balbulus (“il balbuziente”), descritto dai suoi biografi come “delicato nel corpo ma non nella mente, balbuziente di lingua ma non di intelletto, audacemente rivolto alle cose di Dio”, è stato invocato contro la balbuzie.

Altri famosi inglesi che balbettavano furono il re Giorgio VI (alla cui vicenda è ispirato il film Il discorso del re di Tom Hooper) e il Primo Ministro Winston Churchill, che condussero il Regno Unito nella seconda guerra mondiale. Giorgio VI si sottopose per anni a terapie per la parola per correggere la sua balbuzie. Churchill sosteneva, forse non parlando direttamente di sé, che “a volte una leggera e non sgraziata balbuzie o qualche impedimento sono di aiuto per catturare l’attenzione del pubblico…”. Comunque, coloro che conoscevano Churchill e parlavano della sua balbuzie sostenevano che era stato per lui un problema importante. Il suo segretario Phyllis Moir nel suo libro del 1941 “I was Winston Churchill’s Private Secretary” sosteneva che “Winston Churchill era nato e cresciuto con la balbuzie”. Moir scrisse inoltre di un episodio, quando balbettò “è s-s-semplicemente s-s-splendido’ come faceva sempre quando era eccitato”. Louis J. Alber che lo aiutò a organizzare un tour di conferenze negli Stati Uniti, scrisse nel volume 66 di “The American Mercury” (1942) che “Churchill si sforzava di esprimere i suoi sentimenti ma la sua balbuzie lo prendeva alla gola e la sua faccia diventava rossa” e che “nato con la balbuzie e con un difetto di pronuncia, il sigmatismo, entrambi causati in larga misura da un difetto del suo palato, Churchill fu in un primo momento fortemente ostacolato nei suoi discorsi in pubblico. È segno della sua perseveranza se, nonostante il suo handicap, è diventato uno dei più grandi oratori di tutti i tempi”. (Altre notizie su Churchill in Stutterers.org).

Per secoli furono utilizzate “cure” quali bere costantemente dell’acqua dal guscio di una lumaca per il resto della propria vita, “colpire un balbuziente in faccia quando il tempo è nuvoloso”, rinforzare la lingua alla stregua di un muscolo, e vari rimedi a base di erbe. Allo stesso modo, nel passato sono state avvalorate teorie sulle cause della balbuzie che oggi sono considerate bizzarre. Tra queste ci sono: solleticare troppo i neonati, mangiare in modo inappropriato durante l’allattamento, permettere a un neonato di guardarsi allo specchio, tagliare i capelli del bambino prima che abbia pronunciato la sua prima parola, avere una lingua troppo piccola, o l’”opera del diavolo”.